Per oltre quaranta anni Monticchiello ha fatto teatro riflettendo sulla propria condizione di borgo carico di storia ma minacciato dall’emarginazione e dall’impoverimento umano e culturale. Lo ha fatto cercando di rintracciare nell’eredità del mondo contadino le radici di una identità e valori utili per leggere il presente e immaginarsi un ragionevole futuro. Per tanti anni tuttavia la riflessione teatrale si è esercitata con serenità, leggerezza, in una dimensione quasi metafisica fuori dal contesto sanguigno della modernità più aggressiva, che celebrava i suoi fasti oltre l’orizzonte dei colli della Val d’Orcia, mentre al di qua era possibile avvertire solo l’eco attutita, quasi il brontolio di un temporale lontano.

Poi quest’anno, improvvisa come una sassata, devastante come l’impatto di un meteorite, violenta e perentoria come tutto ciò che è oggettivo e brutale è piombata su Monticchiello la vicenda delle “nuove case”, realtà massiccia e non esorcizzabile, come l’antico esercito di Carlo V che cinse d’assedio il castello nel ‘500, ne ebbe ragione e pose fine al suo periodo più glorioso. Nelle “case”, pietra dello scandalo e segno di contraddizione per la comunità si sono improvvisamente materializzate speranze e timori degli abitanti: da un lato la speranza di un futuro più ricco, animato, vitale, palpabile, fuori dagli stereotipi museali e vagamente mortuari cari agli esteti di ogni osservanza; dall’altro l’impatto massiccio, l’intrusione vistosa degli edifici, in un contesto a dir poco delicato. Dopo l’esplosione mediatica del caso la comunità è apparsa subito lacerata, ferita, nulla di più autodrammatico si era verificato negli ultimi 40 anni a Monticchiello: un argomento obbligato per lo spettacolo 2007. Ma la scelta non era facile, automatica, indolore. Gli animi erano esacerbati, il paese spaccato, i punti di vista insanabilmente conflittuali. Metabolizzare la cosa, “le case” e farne oggetto di spettacolo si presentava come un’operazione delicata, difficile, dolorosa e inquietante. Ma a poco a poco il miracolo si è verificato, lo spettacolo -“A(h)ia!”, questo il titolo – è cominciato ad apparire come un evento catartico, l’elaborazione di un lutto, un doveroso passo in avanti verso una forma ulteriore di arricchimento.

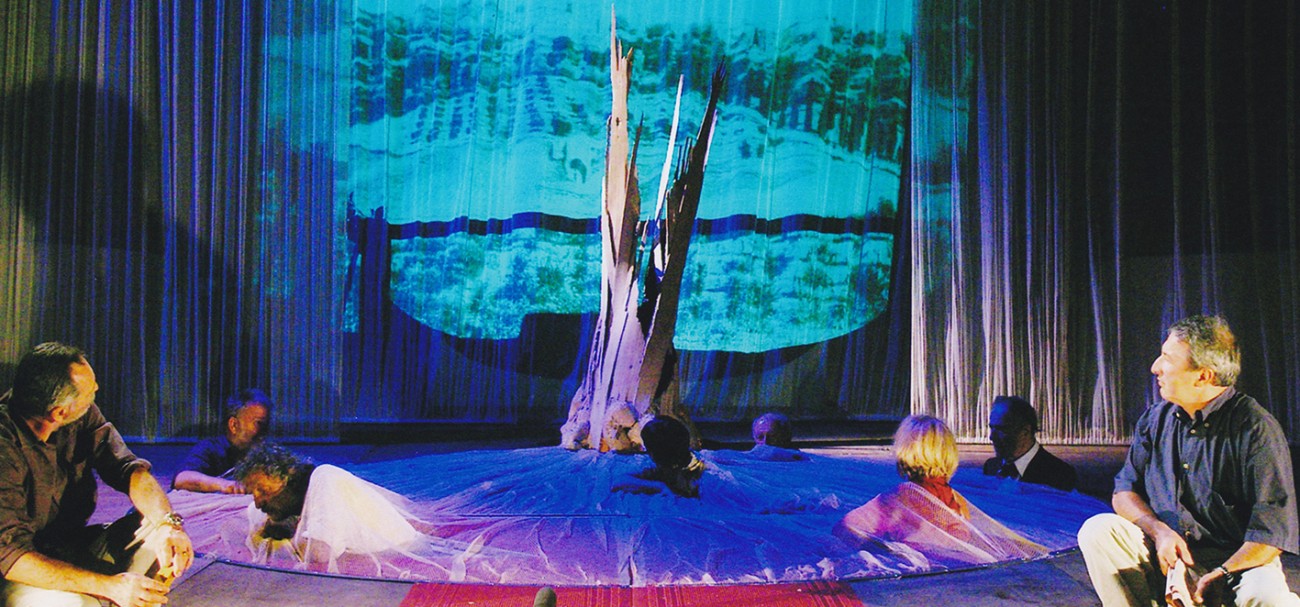

In tempi brevi è stato immaginato: entro la cornice di una farsa, scelta nel repertorio del teatro classico, solo apparentemente di evasione ma capace invece di stringenti ammaestramenti si sviluppa il nocciolo vivo della vicenda. Il tutto inframezzato da varianti ironiche, visionarie, da metafore surreali che danno il senso dello smarrimento, dell’inquietudine, dell’intera comunità. Dentro uno spazio scenico delimitato da un “cerchio di gesso” gli abitanti- attori appaiono come monoliti viventi conficcati per terra senza possibilità di movimento se non per quelle parti del corpo che per avventura si trovino fuori dal cerchio. Tutti comunque possono sicuramente parlare e parlano e dalle loro parole risulta che vivono questa condizione a seguito dei vincoli posti in difesa del territorio e intrecciano i loro discorsi tra rabbia, dolore, rancore, ironia, ricordando i sogni di una vita accarezzati e gridati in quaranta anni di teatro: il cerchio di gesso ripopolato e portato a nuova vita, il paese che torna agli splendori antichi.

Entro questo contesto si colloca la rievocazione di un brano di vita contadina: lo sfratto di Bugno, episodio realmente avvenuto negli anni cinquanta, momento doloroso ed epico delle lotte mezzadrili che riporta con forza sulla scena il legame specialissimo del Teatro Povero con il mondo contadino, radice dell’identità locale, dell’autocoscienza, dell’autenticità espressiva del teatro, minacciato oggi da un vero e proprio sfratto dalla memoria come un tempo avvenne quello dalla casa.