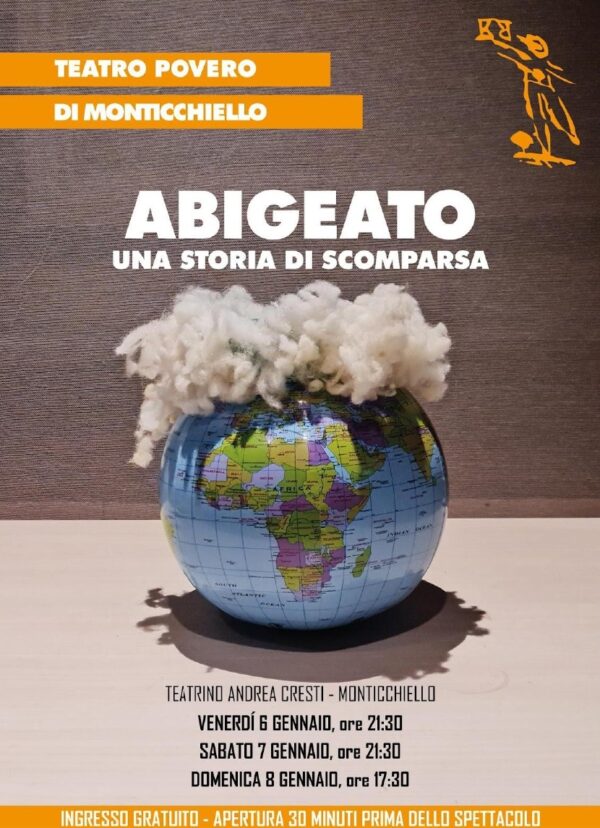

Perseverando nella sua ambizione di contaminare teatro e realtà, attualità e memoria, il Teatro Povero si è imbattuto, quest’anno, (ventottesima fatica della sua storia – siamo nel 1994 e l’esperienza ha avuto inizio nel 1967) nelle grandi masse dei “senza lavoro degli espulsi e degli esclusi dal tessuto lavorativo che si aggirano nel mondo contemporaneo come una entità spettrale, destinata ad acquistare dimensioni sempre più vaste ed inquietanti. Questa massa che vaga smarrita e senza meta è destinata a subire una specie di attrazione fatale verso il luogo teatrale e lo spazio comunicativo; se poi il caso vuole che il racconto a cui si assiste, per quanto non attuale, tocchi una piaga aperta e scottante, scatta incontenibile il bisogno di coinvolgimento.

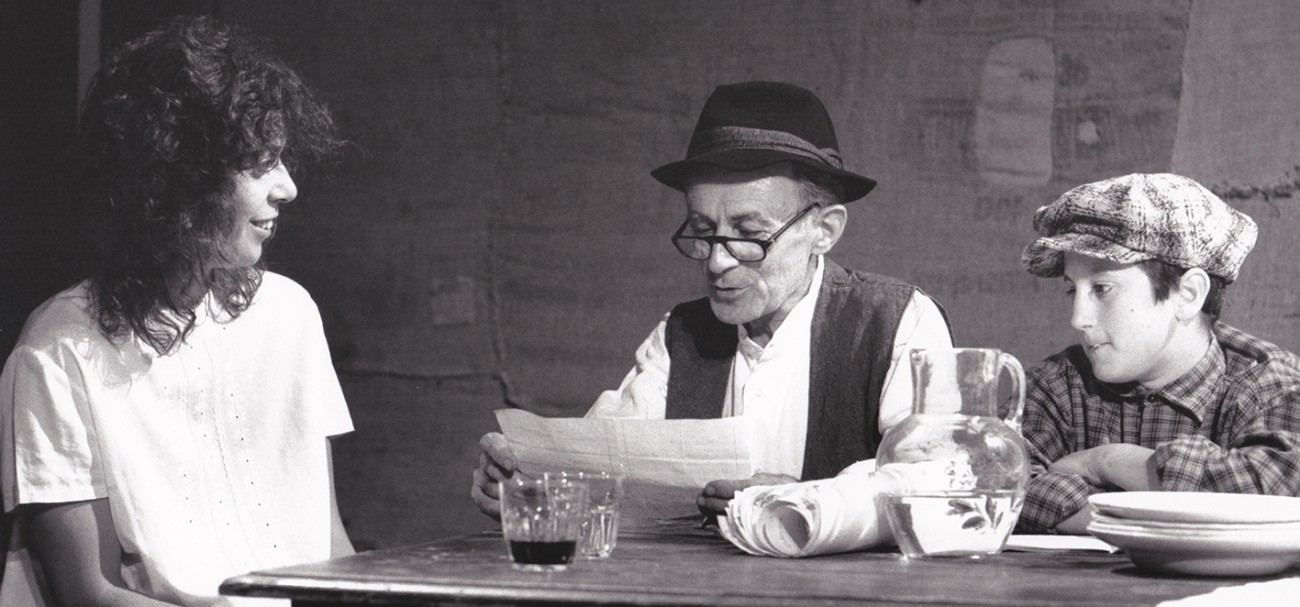

Si stabilisce allora una tensione conflittuale su cui si regge l’intero spettacolo, dove mondo contadino e attualità sono tanto strettamente connessi da dar luogo a una vicenda che non consente interruzioni e dove è abbandonata la tradizionale divisione in due atti.

Gli “espulsi” rivendicano uno spazio espressivo, pretendono, in nome della autenticità e drammaticità della propria esperienza, di sostituirsi alla compagnia degli attori.

Il palcoscenico rappresenta un’occasione irripetibile dove “consistere”, dove riprendere un volto comunicando finalmente l’intensità del proprio dramma.

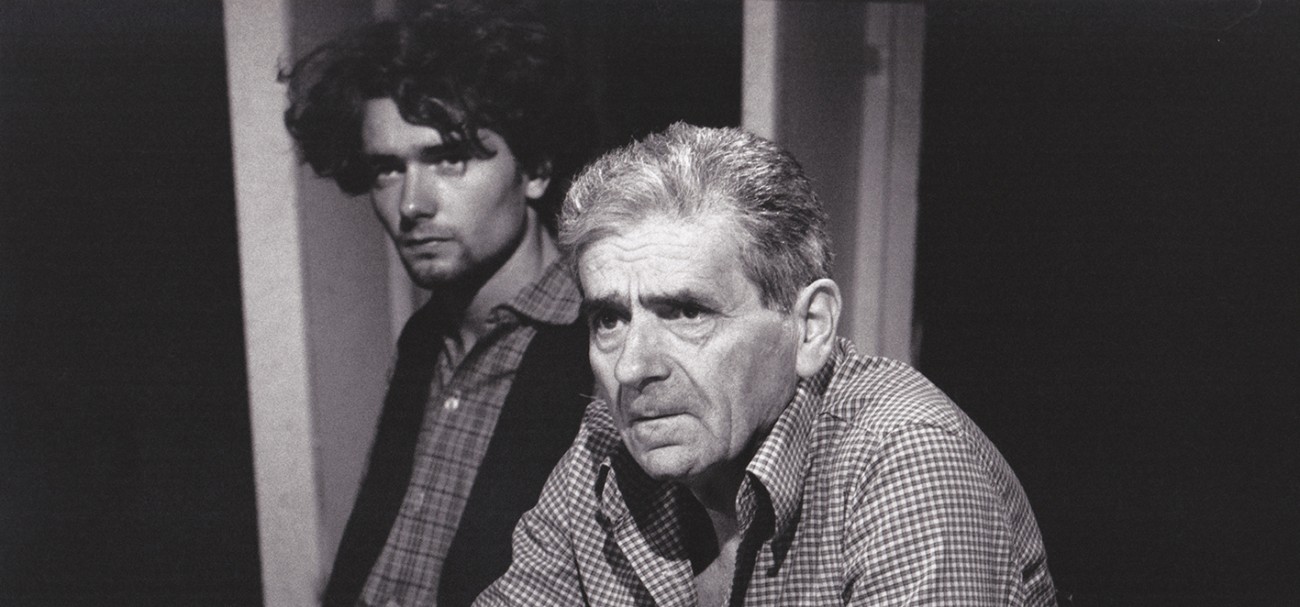

È una contestazione dirompente e beffarda che provoca il naturale arroccamento degli attori, la loro istintiva e decisa autodifesa corporativa.

Tuttavia, proprio per la sua capacità di coincidere con la vita o almeno di ambire ad identificarsi con essa, il teatro e i suoi protagonisti restano profondamente scossi dalla provocazione e alla fine tornano ad aprirsi, liberandosi da quanto possono avere di consunto e di narcisistico.

Ne nasce un finale dove, con tutte le ambiguità che il teatro consente, il passato è reinventato in forme meno mortificanti e frustranti, sogno che si materializza, speranza sempre segretamente coltivata che attinge una qualche realtà, cifra di un possibile futuro dove gli umili e gli emarginati non siano eternamente costretti a raccontare la propria sconfitta.